|

|

|

|

|

|

FMC du 19 octobre 1999 par le Dr. OLIVRY Rhumatologue à Redon

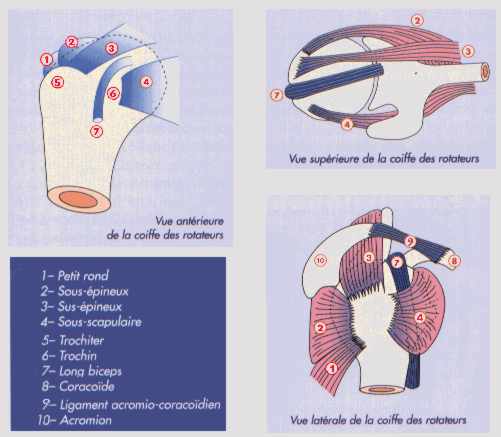

Les diverses mécanismes du conflit sous-acromial :- La voûte acromiale qui est, avec le ligament acromio-coracoïdien, le plafond du tunnel dans lequel passe

- La coiffe des rotateurs, constituée du sus-épineux, du sous-épineux et du petit rond dont les insertions sur le trochiter ne sont pas individualisables. Elle est séparée de l'acromion et du ligament acromio-coracoïdien par

- La bourse sous-acromiale qui ne communique pas avec l'articulation gléno-humérale. Elle sépare la coiffe de l'acromion, avec, en avant de la tête humérale,

-Le tendon du long biceps qui passe entre trochiter et trochin où s'insère le sous-scapulaire.

- Des facteurs anatomiques :

- Acromion agressif

- Ostéophytose acromio-claviculaire

- Excès d'utilisation de l'épaule

- Calcification tendineuse

- Irritation chronique de la bourse sous-acromiale

- Des facteurs fonctionnels

par utilisation inadéquate de l'épaule entraînant une souffrance par :

- Anoxie relative du tendon de la coiffe (zone critique sensible à l'ischémie)

- Déséquilibre entre deltoïde (élévateur de la tête humérale) et sus-épineux + long biceps (qui stabilisent normalement la tête humérale et permettent l'abduction harmonieuse de l'épaule).

- Usure mécanique des tendon par frottement répétés contre la voûte.

précise les caractères de la douleur, en particulier sa topographie et ses irradiations éventuelles, son horaire, ses facteurs déclenchant (geste professionnel ou sportif) et sa tendance évolutive.

Recherche de conflit :

- Impingement sign ou signe de Neer : Antépulsion passive du bras en rotation interne, omoplate bloquée. Traduit un conflit avec le bord antérieur de l'acromion.

- Manuvre de Hawkins : Elévation passive du bras à 90° de flexion antérieure stricte. Mouvement de rotation interne de l'épaule en abaissant l'avant-bras. Traduit un conflit avec le ligament acromio-coracoïdien.

- Signe de Yocum : Elévation active contrariée du coude main posée sur l'épaule opposée. Traduit un conflit antéro-interne de l'épaule.

|

|

Sus Épineux :

- Manuvre de Jobe : antépulsion contrariée du bras paumes en AR (signe de tendinite si douleur).

Sous-épineux :

|

|

Sous-scapulaire :

- Lift off de Gerber : rotation interne contrariée du bras (Douleur : tendinite. Impossible : rupture du sous scapulaire)

- Test de rotation interne contrariée en isométrie (non schématisée mais dérivé de Hawkins) : Abduction du bras à 90°, avant-bras fléchi à 90° : rotation interne du bras contrariée. Douleur provoquée : tendinite du sous-scapulaire.

Long biceps :

- Palm Up test : antépulsion contrariée du bras en supination (Tendinite ou rupture du long biceps)

- La radio standard comprend : face comparatif des 2 épaules en rotation variable et une incidence de Lamy. Ellele matin et le soirs permettent une bonne analyse de l'os, des articulations gléno-humérale et acromio-claviculaire et la découverte d'éventuelles calcifications, on peut éventuellement compléter par un cliché centré sur l'acromio-claviculaire.

- La manuvre de Leclercq est utile en cas de suspicion d'une rupture de coiffe : clichés de face en double obliquité, pendant que le malade effectue un mouvement d'abduction active contrarié. Il permet de repérer une diminution de l'espace acromio-huméral et l'apparition d'un diastasis gléno-huméral inférieur.

- L'échographie permet d'étudier les muscles, la bourse séreuse sous-deltoïdienne (normalement non visible), le tendon du long biceps et les calcifications. C'est un bon examen mais très opérateur dépendant.

- L'arthrographie permet d'objectiver une capsulite rétractile, un corps étranger, une souffrance de la coiffe. Elle peut être couplée à une bursographie et surtout à un scanner (arthroscanner).

- L'IRM qui prend une place prépondérante en pré-opératoire. Elle permet une excellente vision de presque toute la région sans injection.

- La stratégie d'imagerie comporte :

- Dans tous les cas : radio standard

- Suspicion de rupture de coiffe : radio standard + / - échographie.

- Echec du traitement après plusieurs mois : arthroscanner ou IRM selon possibilités locales et habitudes du chirurgien.

En savoir plus sur l'imagerie

ANDEM : Consensus sur l'imagerie de l'épaule : http://www.cpod.com/monoweb/anmsr/anmsr00/48/ANDEMepaule.html

- La souffrance de la coiffe associe "impingement sign" d'incarcération (traduction : signe d'empiètement ou arc d'accrochage) : douleur provoquée toujours au même angle entre 60 et 100° d'abduction chez un même sujet, lors de l'élévation passive du bras entre abduction et anté-pulsion, omoplate bloquée. La mise en tension contrariée des tendons est douloureuse (cf. supra). Le test d'infiltration anesthésique de la coiffe peut permettre de distinguer entre capsulite rétractile et tendinite en restaurant immédiatement la mobilité passive de l'épaule.

- La souffrance du long biceps rarement isolée et souvent difficile à affirmer sur la présence d'une douleur locale à la palpation du tendon dans la gouttière bicipitale et la positivité du palm-up test alors que la flexion contrariée de l'Av Bras sur le bras est généralement indolore (chef coracoïdien du biceps mis en jeu).

Le traitement repose sur la mise au repos et le recours aux AINS per os ou injectables, voire aux corticoïdes per os ou mieux en infiltration qui trouve là sa meilleure indication dans l'épaule.

Les infiltrations peuvent être répétées jusqu'à 3 fois en association avec la kinésithérapie de reprogrammation du mouvement d'élévation du membre supérieur débuté par un abaissement préalable de la tête humérale pour la recentrer (dite improprement en décoaptation) en renforçant grand pectoral et grand dorsal.

En cas d'échec, il faut se poser la question de l'indication chirurgicale après IRM de l'épaule qui précise le type de chirurgie souhaitable : acromioplastie avec / sans résection du ligament acromio-coracoïdien et / ou suture d'une perforation, arthroscopique ou à ciel ouvert.

- Les perforations sont impossibles à distinguer cliniquement de la tendinite simple et ne sont qu'un concept d'imagerie ou de chirurgie.

- Les ruptures des rotateurs survenant après un effort minime, parfois plus brutal, sur une épaule préalablement lésée. Elles réalisent le tableau d'épaule pseudo paralytique avec mobilité passive normale et active impossible, ce qui se traduit par :

- La tentative d'élévation latérale du bras entraîne une élévation du moignon de l'épaule sans abduction.

- Impossibilité de maintenir le bras en abduction à 90° (si la rupture est complète)

- Amyotrophie des loges sus et sous épineuses si la rupture est ancienne.

- La rupture du long biceps est généralement brutale en " coup de fouet " avec à l'examen :

- Hématome du bras

- Tuméfaction au dessus et en dedans du coude constitué par le muscle rétracté et se majorant à la flexion du coude. A noter qu'il n'y a pas de diminution notable de la force musculaire du fait des compensations par le court biceps et le brachial antérieur.

Le traitement est surtout symptomatique et repose sur les antalgiques et la rééducation.

Le traitement chirurgical peut consister en une réinsertion simple ou en un lambeau palliatif à partir du deltoïde.

Une question : qui faire opérer ? Les critères sont :

- En premier lieu : l'age (moins de 50 ans) et la motivation (attention aux Accidents de Travail)

- Ensuite c'est l'IRM qui fournit la réponse en fonction de la taille de la perte de substance et du degré d'involution du corps musculaire.

En fait la plupart des calcifications sont asymptomatiques et peuvent s'exprimer de 2 façons :

- Un conflit sous-acromial inhabituellement intense et à recrudescence nocturne.

- Un tableau d'épaule aiguë hyperalgique correspondant à une bursite aiguë par rupture de la calcification dans la bourse sous-acromiale. Douleur permanente, brutale, entraînant une impotence fonctionnelle majeure, obligeant le patient à dormir assis, rend l'examen clinique impossible. C'est la radio qui fait le diagnostic (l'absence de calcification devant un tel tableau impose une ponction de l'épaule pour éliminer une arthrite septique). Elle cède spontanément en 5 à 7 jours sans séquelles.

Ces calcifications sont fréquentes surtout chez le diabétique, parfois associées à d'autres localisations (rhumatisme à hydroxyapatite) plus fréquentes chez la femme vers la cinquantaine. Siègent plutôt sur le tendon du sus-épineux, parfois de localisation multiple, leur aspect radiologique permet de les classer en 4 types :

- Type A : homogène à contour net

- Type B : hétérogène, polylobée ou fragmentée à contour nets

- Type C : hétérogène sans contour net (tendinopathie post-calcifiante)

- Type D : enthésopathie calcifiante

L'évolution en est imprévisible. Certaines disparaissent spontanément en 1 mois à 2 ans, d'autres persistent voire augmentent de volume.

Le traitement de la phase aiguë repose sur la mise au repos (écharpe) et le glaçage dans la forme hyperalgique. Sur le plan médicamenteux le recours aux AINS per os ou injectables et surtout aux corticoïdes per os ou en infiltration est nécéssaire.

Le traitement des douleurs chroniques reste symptomatique car aucun traitement médical n'a prouvé d'efficacité sur les calcifications (biphosphonates, acide édétique en mésothérapie ou infiltration).

L'indication des traitements radicaux lorsque l'importance de la gène fonctionnelle chronique les impose, dépend de l'aspect radiologique :

- La ponction-aspiration-lavage donne de bons résultats dans le type A (homogène, bien limitée), moins bons dans le type B.

- La lithotritie est en cours d'évaluation

- Le traitement chirurgical (exérèse sous arthro-bursoscopie) est indiquée dans tous les types, parfois associé à une acromioplastie et donne 90% de bons résultats.

Rare avant 40 ans, elle touche plutôt la femme de 50 à 70 ans, volontiers bilatérale, sa principale caractéristique est la limitation des mouvements de l'épaule actifs et passifs, elle est plus importante pour l'élévation antérieure et la rotation externe.

Plus ou moins apparentée à l'algo-dystrophie (associée à une atteinte de la main dans le syndrome épaule main), certains facteurs étiologiques doivent être recherchés :

- traumatiques ou antécédent récent chirurgical.

- neurologique : hémiplégie, parkinson, coma, comitialité, névralgie cervico-brachiale, etc.

- médicamenteuses : barbiturique, isoniazide, iode radioactif, anti-protéases.

- autres : diabète, hyperthyroïdie, infarctus du myocarde, maladie de système, etc.

Le tableau évolue en 3 phases :

- Phase douloureuse de 2 à 4 semaines : douleurs inflammatoires parfois très intenses ou au contraire absentes.

- Phase d'enraidissement : parallèlement à la disparition des douleurs, une limitation de tous les mouvements s'installe, aboutissant à une impotence majeure (épaule gelée).

- Phase de récupération spontanément progressive aboutissant à une guérison en 6 à 24 mois, accélérée par le traitement, avec des séquelles en général minimes.

Les examens complémentaires n'ont d'intérêt que pour éliminer une autre pathologie :

- La biologie montre l'absence de syndrome inflammatoire, permet de rechercher un diabète.

- La radiologie montre parfois une déminéralisation localisée de la tête humérale comme dans toute algo-dystrophie.

Le traitement repose sur les AINS, les infiltrations intra-articulaires de corticoïde. Les traitements utilisés dans l'algo-dystrophie (calcitonine, ß-bloquants) n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. La rééducation a toute sa place à la phase d'enraidissement de même que la physiothérapie à la phase douloureuse qui est un adjuvant précieux. La technique de distension-infiltration capsulaire sous scopie se développe.

La chirurgie n'a pas grande place en raison de ses résultats médiocres (capsulectomie par voie arthroscopique).

Bibliographie :

- Dr. Boucharcourt : Dossiers de médecine pratique. Tendinites et autres rhumatismes abarticulaires. Laboratoires Houdé.

- L Artu. Démarche diagnostique et traitement d'une douleur d'épaule. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), AKOS Encyclopédie Pratique de Médecine, 7-0360, 1999, 5p

- JL Leroux : Tendinopathies calcifiantes de l'épaule. La lettre du Rhumatologue - n° 254 - septembre 1999

|

|

|

|

|

|